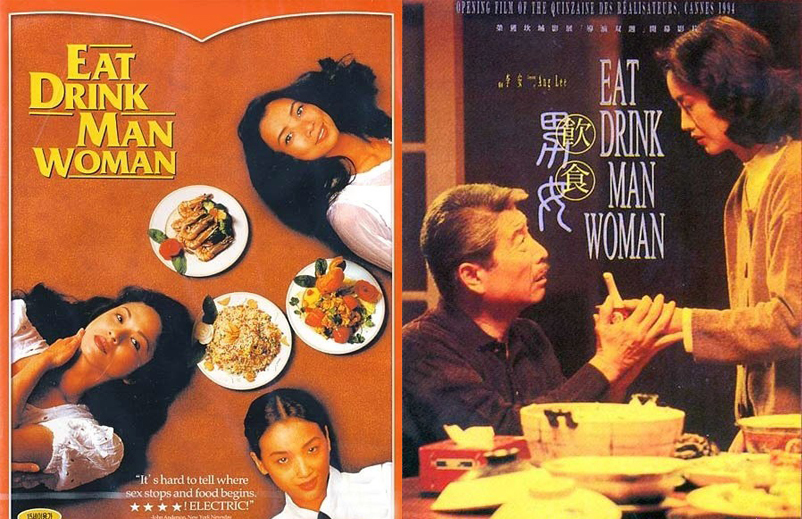

凌晨了,最近一直睡得很“早”,早到鸟儿都叫了,而每天都有不同的强词夺理的熬夜理由,今天是因为一本我很喜欢的老电影——饮食男女。

Domus Academy又开学了,我也跟随着去年带过我的一个导师回校带学生做毕业设计。原本我们准备了近一个月的题目因为系主任临时一个电话泡了汤,而被分配到 的新课题着实让人伤脑筋——设计厨房,而且应合作公司Veneta Cucine的要求,要做中国和印度的厨房。坦白讲,几天来,我的脑子还没因为这个题目而兴奋起来。83年前奥地利建筑师Margarete Schütte-Lihotzky设计的著名的法兰克福厨房(Frankfurt Kitchen)是全世界厨房的一次现代革命。而后,科技推动厨房设备的发展更新,厨房样式虽也屡有创新,却基本换汤不换药,无法跳出这个模子。前卫的尝 试当然也层出不穷,但哪个能再树立如同法兰克福厨房那样的里程碑?孔子有云:“饮食男女,人之大欲存焉。”烧饭做菜是生活中非常重要的一部分,尤其是对 “民以食为天”的中国人。虽然我对国内厨房业的现状也不十分了解,但打开家装网站看到的厨房也都是千篇一律,法兰克福厨房的影子随处可见。但我却不知道是 该赞叹德国式设计的神通广大还是该感慨国人对外来事物的超强适应力?法兰克福厨房的模式就真的适合中国吗?中国历史悠久而博大精深的饮食文化能给21世纪 的中国厨房一些什么启示?这的确是一个发人深省的问题。想到这里,我不由的翻出了《饮食男女》,再细细品味了一番。

每次看《饮食男女》都充满了饥饿感,不光是对片中的各种山珍佳肴,更是对那股让人怀念的家的气息,那种浓浓的中国文化归属感。自认为热爱烹饪的我对于片中 朱师傅设备齐全的厨房自然羡慕不已。但是这次再看《饮食男女》,忽然发觉印象中朱师傅“豪华”的厨房,其实size也是非常普通。由此才恍然意识到其实厨 房在中国建筑以至于大众心中的地位非常的微妙。在中国的建筑格局中,厨房从来都被放在很次要而角落的位置,面积小且多呈“一”字形。习惯食物全程自行处理 的中国人的厨房,加之各种油烟酱料,卫生状况自然不会太好。所以中国人从来没有在厨房吃饭的习惯,西方人那种“living kitchen”估计也永远不可能适合中国的状况。但反观朱师傅一家在饭厅吃饭时满桌花色各异、琳琅满目的美味佳肴绝对是色香味具全。没错,这是种典型的 中国式思维的表现——结果说明一切!没有人在乎你的厨房有多狼狈,当你多少盆多少碗五花八门地端出来,大家一样是赞不绝口,哪怕你和朱师傅一样一度失去味 觉。但我又不得不说,作为家庭来讲,尤其是在今天这个时空距离不断缩小而人心距离却不断增大的社会,厨房确是一个维系家人关系、讨论家政的重要场所。它是 饭桌的一个延伸,却来得比饭桌更深层,更真实。朱家女儿们常常只能在厨房洗碗整理时互相敞开心扉。也恰恰是厨房,最后将家倩的心留在了父亲身边。抛开戏剧 情节,我不由的想起小时候站在厨房门口陪妈妈做菜聊天的情景,我的烹饪家政教育,甚至很多人生观价值观大概也是这样日积月累的建立起来。

仔细想想,现代的中国人到底和其他人种有什么区别?一样是西装革履、朝九晚五,一样是轮子代鞋子、电脑为中心。只是回到家这个空间里,我们自然会想吃中国 饭。厨房应该是充满情绪的地方,虽然这是很抽象的因素,但却是我们设计厨房不能不抓的一个重点。设计中国的厨房,靠得还得是饮食男女们的厨房情节。

回复Comments

作者:

{commentrecontent}