转自天涯古典 作者phaeton

意大利的文艺复兴最终是毁在了物极必反的死结上。“凤阁龙楼连霄汉”的背后,有艺术大师们的神工鬼斧,也有另一些与灵感,美,还有人性的释放都不太和谐的东西。解放与堕落之间,细忖起来,仿佛只是数步之遥,转瞬可至。十五六世纪之交的教廷,便是这样一个开明与放荡的结合体,是高屋建瓴的琼楼玉宇,在那看似厚实的基础之下,却覆压着千里之外的枕藉白骨和斑斑血泪。没有人甘心以落后的头颅顶起文明的柱石,让他人的快乐践踏着自己的痛苦翩翩起舞,如果他还清醒的话。所以就有不敢言而敢怒,直到敢怒敢言,揭竿而起。宗教改革惊破了教廷关于文艺和酒色的美梦,就象一个忽然意识到危机感的浪子,蓦的一回首,决心洗心革面,痛改前非。被历史评判为进步的文艺复兴运动由此从浪尖上滑落下来,转去追求另一套模式中的正义——用后人的感情色彩去渲染一番的话,就成了反动。

人总是容易走极端,刚从一个极端上被命运反弹回来,很快又在另一个极端上拉了满弓。“反宗教改革运动”与北方的“宗教改革”针锋相对,这是政治的问题。而在精神领域,实际上是在否定文艺复兴,与新教徒们的理想,并无二致。初衷可能只是为了反省,一落到实处,便无所不用其极了,自此以后,罗马教廷才不折不扣的沦为了欧洲保守力量的最大堡垒,至今依然如此。

这场运动,就象刚被纳入历史的尘封不久的那段岁月的形形色色的运动一样,也是有“破”有“立”。文艺复兴进行得如火如荼之际所推重的一些东西,几乎全破了,阻碍科学研究,限制人体艺术,禁绝风月小说,甚至准备将与“堕落”略无干系的复调合唱也赶出基督的圣殿(未能成功,后人将此归功于Palestrina,他巧妙地调和了新与旧的矛盾,不过也导致了他的音乐与一切先进的想法绝缘)。教廷的威势毕竟是今非昔比,号令只能行于境内,对其余天主教国家,尤其是西,法,奥等大国,则至多只有一些劝戒的意义了,听与不听,却未可知,所以文艺复兴虽然在意大利成了强弩之末,在其他国家,却以不可逆转的势头蔓延了开去。真正立竿见影的,是“立”。其中最具影响力的举措就是竖立起了若干典型,多是些有贞行懿德之人,如菲利普.内里,阿维拉的圣女德肋撒,或于教会建有奇功,如耶稣会的缔造者依纳爵.罗耀拉。这些人的主张或思想使原本已近乎泯灭的宗教精神在天主教会中恢复了昔日的生机,把久已涣散的人心赢了回来,借此保住了半壁残山剩水。

圣人菲利普.内里和圣女德肋撒都不遗余力地一毕生的努力倡导并实践精神的修炼,或曰“灵修”。这些东西本是玄之又玄的神秘主义,但毫无疑问,莫说是古人,就是对现代人仍然是很有吸引力的。自此以降,作为一种天主教特色的修道方式,风靡了几百年,也渐渐地渗透到了与宗教相关的各个层面,甚至角落中,音乐也是“在劫难逃”。

领略过巴赫那些史诗般的受难曲巨制之后,反观Alessandro Scarlatti,Caldara,Hasse等人的天主教受难曲,必然会嫌它们太过平淡,如此震撼人心的故事,难道只是激起一些若无其事的波心荡漾,就够了么?我觉得其中自有深意,还是“灵修”的问题。“灵修”需要一个高度静止的环境,在这种环境中,让你心悦诚服的,不是宗教热情的狂轰滥炸,而是润物无声的微妙启发。考虑到这些特定的背景,我的结论就是很明确的:足够了!当然这些都是题外话,似乎扯得太远了。

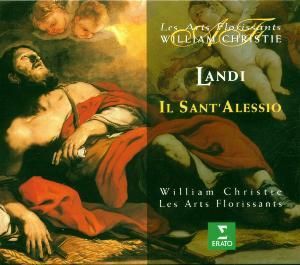

Giulio Rospigliosi(1600-1669,1667-1669为教皇,号克莱门九世)的宗教剧Il Sant’ Alessio正是在上述背景下,艺术时尚与宗教的时代精神结合的产物。也是因为这部作品,作曲者Stefano Landi(1587-1689)在音乐史中取得了一席之地。后世史家,凡是论及歌剧孩提时代的历史,只要稍有一点责任心(若是自信心极度膨胀,把包在外面的廉耻心和责任心都炸得粉碎,我也无话可说),就不会忽略Il Sant’ Alessio的名字,换一句话,这是一部风云际会的作品。

与众多“微不足道”的巫医乐师百工之属相似,Landi的生平给后人留下的材料,除了断片,还是断片。他是西斯庭教堂合唱队里唱Contralto声部的歌手,这块断片使他的性别问题也打上了问号,莫非他是可悲的阉人?不过这个问题没有明确的答案,证据不足是最大的障碍。其人其事的模糊性,由此可见一斑,但这并不妨碍后人对他的客观评估,虽然不是数百年一遇的神人,至少也是个非常有才气的音乐家,绝非庸品俗物。是以罗马城中的实力人物Francesco Barberini枢机主教(其叔时任教皇,号乌尔班八世,因袭文艺复兴时代教皇任人唯亲的传统,一人得道,鸡犬升天,教皇的另一个侄子任罗马城的世俗统治者,而这位教皇的家族Barberini家在此后的几百年中,一直是罗马的望族)在看了佛罗伦萨(歌剧的诞生地)美第奇家的歌剧演出后,大为欣羡,满心希望这种新兴的艺术形式也能出现在自己的府邸中,于是便选中了Landi。

大人物也不是那么好当的,一言一动都要考虑政治上的利益和影响。教廷中人向来善用外交手腕,连安排娱乐时都惯性地往这方面的考虑。罗马确实歌舞升平,但那不是一个歌舞升平的时代,十七世纪前五十年中,几乎到处都在为信仰而战,积聚已久的宗教矛盾,象一根导火索,在当初宗教改革时并不曾直接点燃,百十年后,却在不断的摩擦和升温中自燃了。最严峻的问题是德国爆发的诸侯混战(史称三十年战争),教廷势单力薄,又远离战场,但特殊的地位决定了它是不能作壁上观的。作为天主教阵营的精神中心,教廷不能坐视只剩半壁的“江山”继续沦没下去,虽无身先士卒的能耐,却可发挥外交上的优势,笼络更多的盟友。

Il Sant’ Alessio首演的那一夜,表面上是轻歌曼舞,笙歌不绝于耳,实则也暗藏着些许政治的玄机。访问罗马的波兰王子Alexander是“特邀嘉宾”,歌剧前有一段序幕,不颂主人枢机主教的功德,却对来客再三致意(也不知他听得懂么),这里面显然是别有深意的。

人总是容易走极端,刚从一个极端上被命运反弹回来,很快又在另一个极端上拉了满弓。“反宗教改革运动”与北方的“宗教改革”针锋相对,这是政治的问题。而在精神领域,实际上是在否定文艺复兴,与新教徒们的理想,并无二致。初衷可能只是为了反省,一落到实处,便无所不用其极了,自此以后,罗马教廷才不折不扣的沦为了欧洲保守力量的最大堡垒,至今依然如此。

这场运动,就象刚被纳入历史的尘封不久的那段岁月的形形色色的运动一样,也是有“破”有“立”。文艺复兴进行得如火如荼之际所推重的一些东西,几乎全破了,阻碍科学研究,限制人体艺术,禁绝风月小说,甚至准备将与“堕落”略无干系的复调合唱也赶出基督的圣殿(未能成功,后人将此归功于Palestrina,他巧妙地调和了新与旧的矛盾,不过也导致了他的音乐与一切先进的想法绝缘)。教廷的威势毕竟是今非昔比,号令只能行于境内,对其余天主教国家,尤其是西,法,奥等大国,则至多只有一些劝戒的意义了,听与不听,却未可知,所以文艺复兴虽然在意大利成了强弩之末,在其他国家,却以不可逆转的势头蔓延了开去。真正立竿见影的,是“立”。其中最具影响力的举措就是竖立起了若干典型,多是些有贞行懿德之人,如菲利普.内里,阿维拉的圣女德肋撒,或于教会建有奇功,如耶稣会的缔造者依纳爵.罗耀拉。这些人的主张或思想使原本已近乎泯灭的宗教精神在天主教会中恢复了昔日的生机,把久已涣散的人心赢了回来,借此保住了半壁残山剩水。

圣人菲利普.内里和圣女德肋撒都不遗余力地一毕生的努力倡导并实践精神的修炼,或曰“灵修”。这些东西本是玄之又玄的神秘主义,但毫无疑问,莫说是古人,就是对现代人仍然是很有吸引力的。自此以降,作为一种天主教特色的修道方式,风靡了几百年,也渐渐地渗透到了与宗教相关的各个层面,甚至角落中,音乐也是“在劫难逃”。

领略过巴赫那些史诗般的受难曲巨制之后,反观Alessandro Scarlatti,Caldara,Hasse等人的天主教受难曲,必然会嫌它们太过平淡,如此震撼人心的故事,难道只是激起一些若无其事的波心荡漾,就够了么?我觉得其中自有深意,还是“灵修”的问题。“灵修”需要一个高度静止的环境,在这种环境中,让你心悦诚服的,不是宗教热情的狂轰滥炸,而是润物无声的微妙启发。考虑到这些特定的背景,我的结论就是很明确的:足够了!当然这些都是题外话,似乎扯得太远了。

Giulio Rospigliosi(1600-1669,1667-1669为教皇,号克莱门九世)的宗教剧Il Sant’ Alessio正是在上述背景下,艺术时尚与宗教的时代精神结合的产物。也是因为这部作品,作曲者Stefano Landi(1587-1689)在音乐史中取得了一席之地。后世史家,凡是论及歌剧孩提时代的历史,只要稍有一点责任心(若是自信心极度膨胀,把包在外面的廉耻心和责任心都炸得粉碎,我也无话可说),就不会忽略Il Sant’ Alessio的名字,换一句话,这是一部风云际会的作品。

与众多“微不足道”的巫医乐师百工之属相似,Landi的生平给后人留下的材料,除了断片,还是断片。他是西斯庭教堂合唱队里唱Contralto声部的歌手,这块断片使他的性别问题也打上了问号,莫非他是可悲的阉人?不过这个问题没有明确的答案,证据不足是最大的障碍。其人其事的模糊性,由此可见一斑,但这并不妨碍后人对他的客观评估,虽然不是数百年一遇的神人,至少也是个非常有才气的音乐家,绝非庸品俗物。是以罗马城中的实力人物Francesco Barberini枢机主教(其叔时任教皇,号乌尔班八世,因袭文艺复兴时代教皇任人唯亲的传统,一人得道,鸡犬升天,教皇的另一个侄子任罗马城的世俗统治者,而这位教皇的家族Barberini家在此后的几百年中,一直是罗马的望族)在看了佛罗伦萨(歌剧的诞生地)美第奇家的歌剧演出后,大为欣羡,满心希望这种新兴的艺术形式也能出现在自己的府邸中,于是便选中了Landi。

大人物也不是那么好当的,一言一动都要考虑政治上的利益和影响。教廷中人向来善用外交手腕,连安排娱乐时都惯性地往这方面的考虑。罗马确实歌舞升平,但那不是一个歌舞升平的时代,十七世纪前五十年中,几乎到处都在为信仰而战,积聚已久的宗教矛盾,象一根导火索,在当初宗教改革时并不曾直接点燃,百十年后,却在不断的摩擦和升温中自燃了。最严峻的问题是德国爆发的诸侯混战(史称三十年战争),教廷势单力薄,又远离战场,但特殊的地位决定了它是不能作壁上观的。作为天主教阵营的精神中心,教廷不能坐视只剩半壁的“江山”继续沦没下去,虽无身先士卒的能耐,却可发挥外交上的优势,笼络更多的盟友。

Il Sant’ Alessio首演的那一夜,表面上是轻歌曼舞,笙歌不绝于耳,实则也暗藏着些许政治的玄机。访问罗马的波兰王子Alexander是“特邀嘉宾”,歌剧前有一段序幕,不颂主人枢机主教的功德,却对来客再三致意(也不知他听得懂么),这里面显然是别有深意的。

然而,作品的主干与这些尘世的纷扰全不相干,是一个很干净的宗教故事,几乎要干净到“水至则无鱼”的程度。故事发生在公元五世纪初,当时“统治”着罗马的奥古斯都是霍诺里乌斯,在他身上,作为人的首要官能和作为男人的第一官能,似乎都出了点问题,剧本中提到他的时候,用了一句“Onorio il glorioso Augusto”,有点叫人忍俊不禁(未来的教皇陛下真是个风趣的文人啊!)。

圣人Alexius出身于一个显赫的门第,其父Eufamianus是元老院成员,也就是罗马最高阶层中的人物了,但儿子却偏不贪恋这禄位,终日里沉溺于奇思怪想中。故事的脉络与佛传惊人地相似,父亲为了栓住儿子的心,为他成了一份门当户对的亲事,妻子似乎也是个完美人物,德,才,貌兼而有之(在如今这个倾向于认同德即是无才的时代,已经难以想象了)。做父亲的不可谓不费尽心机,最终事实却证明这一些都是徒劳,儿子还是离家出走了。

十多年后,圣人回到故乡,形同乞丐,在自家门前的阶梯(据说至今仍然保存在罗马,是一处圣迹)上乞食为生。家人为他的“失踪”而痛苦,却悟不出远在天边,近在眼前的道理,他也不与家人相认。魔鬼想诱惑他,让他亲眼目睹家人的思亲之苦,希望以感情的力量使他动摇,他坚持了信仰,最终得到了上帝的认可,赐予他死亡,圣人的原罪得到洗涤,灵魂升入天堂。家人认出了他的尸体,悲恸欲绝。在他尸体上发现了一份遗书,向家人表白了他的内心……

这个故事对现代人而言,恐怕是很难理解的。上帝和圣人为什么要弃绝亲情,而魔鬼反倒是富有人情味的,这岂不是黑白颠倒了?剧作者的身份也决定了作品中也不太可能有讽刺上帝的意图。

关键在于,这是一个典型的基督教逻辑下的故事。首先是原罪,这在基督教是着重强调的,然后完全可以套用常规的逻辑。既然有罪,对有良知尚未泯灭的人而言必然是莫大的心理负担,如何摆脱这一负担呢?只有接受惩罚,以受苦的代价抵消良心的不安。

接下来就是一套“心理疗法”,即前述的“灵修”,让精神去承受折磨。一个性情中人,在以为自己久已失踪的家人面前,誓死不相认,显然是一种极残酷的折磨方式。个人的思亲之苦是一重压力,面对家人的痛苦,是第二重的压力,如此双管齐下,实在是苦不堪言的。原因只有一条,目的也只有一个,原罪和解脱。

这是宗教上的解释,现代人怕是难以信服了。除此之外,我觉得其中还暗含着另一个更普遍的现象,从痛苦中寻求乐趣,或者用更时髦的话说,叫做“自虐心理”。这个名词不大中听,一望可知,是倾向于贬义的。然而,这个词指代的内容所涉及的面,或许比我们一般的理解要广得多。特别是文学艺术,苦难在其中至少是爱情相当的永恒主题,当然,在很多情况下,爱情和苦难是相互渗透的。我们为何会如此欣赏艺术化了的苦难,那就不能不联系到“从痛苦中寻求乐趣”中去了。

“自虐心理”的内延,决定了它的中性色彩,而我们通常所认识到的涵义,是它的极端状态。圣人云:过犹不及。这真是不易的真理,不懂得欣赏苦难,未免无趣,太过热衷,又有心理扭曲之嫌。想到这里,虽然觉得故事有些极端,超出了现代人的接受限度,作为一件可适度夸张的艺术品,却未尝不可。

越过接受上的障碍之后,就会发现剧本和音乐都有极多的可喜之处——难怪在史书上能占据如此醒目的地位了。

人物形象几乎个个鲜明,值得注意的是主人公圣人Alesxius。他的戏分并不多,除了唯一的一次真情流露外,其余场景都是以沉默的苦行者形象出现的,给人留下的直接印象甚至有些模糊。细味剧本,方知这原来是作者设下的局,其实圣人的形象比任何其他人都要突出,由于题材的局限,作者不得走曲线道路,巧妙地回避了矛盾。

魔鬼利用心理战术布置了一个“诱惑”的圈套,先是鼓动圣人的妻子女扮男装,万里寻夫,离家时在门首与圣人之母挥泪惜别,在门前行乞的圣人自然把一切都看在眼里。众人散去后,一贯镇静坚忍的圣人终于也抑制不住内心的矛盾,犹疑起来,出现一段戏剧性的独白,圣人的形象由此一变。

戏剧性的独白本身不长,而且只是一个必然的结果,前面婆媳二人的依依别离之时,圣人虽然一如既往的默默无言,却已为最后的情绪爆发作足了铺垫。最后一幕发生在圣人死后,他本人自然是不可能有现身说法的机会了。实则也不需要他的出现,作者自有手段将这一人物形象渲染到最高潮,只需一件道具——那就是遗书。由于圣人的正面形象一直比较暧昧,所以许多问题一直都不可索解。遗书的发现,解释了一切,他并不是一个冷血的人,他热爱他的家人,但是为了更高的正义,为了自己的良心能得到彻底的安慰,不得不尔。

现代人大约会认为,这种理由,不是出于疯子妄想的头脑,就是骗子用他那冷静的思路编织而成的。历史环境的造成是观念落差,是无法调和的,对于历史上的东西,以我之见,要懂得理解,而不是无情的批判。理性一点说,现实远比历史更值得批判,对现实的批判,多少是为了改变尚不完满的现状,对历史的批判,只是为批判而批判,或者就是别有用心了。

江文通别赋云:黯然销魂者,惟别而已矣!离愁别绪,不惟是文学的重要母题,也是音乐展现其特有表现力的疆场。惜别那一场,婆媳二人一唱一和,构成一首无限缠绵悱恻的哀歌,闻者若有情,便不能不为之涕下沾襟。哀歌一体,本自古希腊悲剧,基督教中也有耶利米哀歌,用于受难节期间。巴洛克前期的意大利,又开始盛行起一种世俗的哀歌,既有独立的,也有应用于歌剧中的,多是表达弃妇的无处倾泄的哀怨。而Landi在这里,将人物一拆为二,一边是慈母,一边是娇妻,轮番悲号,感染力顿时也仿佛增强了一倍,对此,除了赞叹,忍住欲坠的泪水,还能如何?

死是永辞,对于这种连空气都要变质的场面,两个人的力量犹嫌不能胜任,于是来了一首三声部的牧歌,父,母,妻一同上阵,哭了个昏天黑地,夸张一点的说,足可绕梁三日。独立的牧歌多是郑卫之声,有唱爱情之甜蜜的,有抱怨爱情好事多磨的,也有哭诉爱情的结局之悲惨的。引入歌剧之后,却时时作为挽歌来使用,Monteverdi的千古绝唱L’incoronazione di Poppea中,哲学家塞涅卡的死亡场景,也是由一首凄婉的牧歌导出的。遗憾的是,世人对牧歌的兴趣自十七世纪中叶以后便转移到了别处,歌剧中引用牧歌,也仿佛昙花一现,才入场就退场了。

咏叹调在日后的歌剧中是当仁不让的第一要义,但在那个时代,还是相当粗糙的,从听觉角度判断,也不怎么优美。有研究者认为Monteverdi晚期两部歌剧,尤其是尤利西斯还乡记中,有许多咏叹调都是弟子们捉刀的,而宣叙调,则多是由他本人躬亲为之。这在后世,是不可想象的,反过来的情形却相当普遍,比如莫扎特的La Clemenza di Tito,宣叙调部分就很可能不是他本人的手笔。也许是表现力太差,Landi在他的作品中几乎将所有咏叹调都分配给不需要表情的角色,诸如人格化的“宗教”,天使之类,也包括掩饰着性情的圣人,都是一些神圣不可侵犯的对象,飘渺地,自在地浮动在太空之外,它们极度纯净,纯净得连属性都显得多余了,而它们的唯一属性就是自身。圣人以不近人情的乖张行为,以自己和亲人的痛苦为代价,所追求的,应该正是这种状态或境界吧。

圣人Alexius出身于一个显赫的门第,其父Eufamianus是元老院成员,也就是罗马最高阶层中的人物了,但儿子却偏不贪恋这禄位,终日里沉溺于奇思怪想中。故事的脉络与佛传惊人地相似,父亲为了栓住儿子的心,为他成了一份门当户对的亲事,妻子似乎也是个完美人物,德,才,貌兼而有之(在如今这个倾向于认同德即是无才的时代,已经难以想象了)。做父亲的不可谓不费尽心机,最终事实却证明这一些都是徒劳,儿子还是离家出走了。

十多年后,圣人回到故乡,形同乞丐,在自家门前的阶梯(据说至今仍然保存在罗马,是一处圣迹)上乞食为生。家人为他的“失踪”而痛苦,却悟不出远在天边,近在眼前的道理,他也不与家人相认。魔鬼想诱惑他,让他亲眼目睹家人的思亲之苦,希望以感情的力量使他动摇,他坚持了信仰,最终得到了上帝的认可,赐予他死亡,圣人的原罪得到洗涤,灵魂升入天堂。家人认出了他的尸体,悲恸欲绝。在他尸体上发现了一份遗书,向家人表白了他的内心……

这个故事对现代人而言,恐怕是很难理解的。上帝和圣人为什么要弃绝亲情,而魔鬼反倒是富有人情味的,这岂不是黑白颠倒了?剧作者的身份也决定了作品中也不太可能有讽刺上帝的意图。

关键在于,这是一个典型的基督教逻辑下的故事。首先是原罪,这在基督教是着重强调的,然后完全可以套用常规的逻辑。既然有罪,对有良知尚未泯灭的人而言必然是莫大的心理负担,如何摆脱这一负担呢?只有接受惩罚,以受苦的代价抵消良心的不安。

接下来就是一套“心理疗法”,即前述的“灵修”,让精神去承受折磨。一个性情中人,在以为自己久已失踪的家人面前,誓死不相认,显然是一种极残酷的折磨方式。个人的思亲之苦是一重压力,面对家人的痛苦,是第二重的压力,如此双管齐下,实在是苦不堪言的。原因只有一条,目的也只有一个,原罪和解脱。

这是宗教上的解释,现代人怕是难以信服了。除此之外,我觉得其中还暗含着另一个更普遍的现象,从痛苦中寻求乐趣,或者用更时髦的话说,叫做“自虐心理”。这个名词不大中听,一望可知,是倾向于贬义的。然而,这个词指代的内容所涉及的面,或许比我们一般的理解要广得多。特别是文学艺术,苦难在其中至少是爱情相当的永恒主题,当然,在很多情况下,爱情和苦难是相互渗透的。我们为何会如此欣赏艺术化了的苦难,那就不能不联系到“从痛苦中寻求乐趣”中去了。

“自虐心理”的内延,决定了它的中性色彩,而我们通常所认识到的涵义,是它的极端状态。圣人云:过犹不及。这真是不易的真理,不懂得欣赏苦难,未免无趣,太过热衷,又有心理扭曲之嫌。想到这里,虽然觉得故事有些极端,超出了现代人的接受限度,作为一件可适度夸张的艺术品,却未尝不可。

越过接受上的障碍之后,就会发现剧本和音乐都有极多的可喜之处——难怪在史书上能占据如此醒目的地位了。

人物形象几乎个个鲜明,值得注意的是主人公圣人Alesxius。他的戏分并不多,除了唯一的一次真情流露外,其余场景都是以沉默的苦行者形象出现的,给人留下的直接印象甚至有些模糊。细味剧本,方知这原来是作者设下的局,其实圣人的形象比任何其他人都要突出,由于题材的局限,作者不得走曲线道路,巧妙地回避了矛盾。

魔鬼利用心理战术布置了一个“诱惑”的圈套,先是鼓动圣人的妻子女扮男装,万里寻夫,离家时在门首与圣人之母挥泪惜别,在门前行乞的圣人自然把一切都看在眼里。众人散去后,一贯镇静坚忍的圣人终于也抑制不住内心的矛盾,犹疑起来,出现一段戏剧性的独白,圣人的形象由此一变。

戏剧性的独白本身不长,而且只是一个必然的结果,前面婆媳二人的依依别离之时,圣人虽然一如既往的默默无言,却已为最后的情绪爆发作足了铺垫。最后一幕发生在圣人死后,他本人自然是不可能有现身说法的机会了。实则也不需要他的出现,作者自有手段将这一人物形象渲染到最高潮,只需一件道具——那就是遗书。由于圣人的正面形象一直比较暧昧,所以许多问题一直都不可索解。遗书的发现,解释了一切,他并不是一个冷血的人,他热爱他的家人,但是为了更高的正义,为了自己的良心能得到彻底的安慰,不得不尔。

现代人大约会认为,这种理由,不是出于疯子妄想的头脑,就是骗子用他那冷静的思路编织而成的。历史环境的造成是观念落差,是无法调和的,对于历史上的东西,以我之见,要懂得理解,而不是无情的批判。理性一点说,现实远比历史更值得批判,对现实的批判,多少是为了改变尚不完满的现状,对历史的批判,只是为批判而批判,或者就是别有用心了。

江文通别赋云:黯然销魂者,惟别而已矣!离愁别绪,不惟是文学的重要母题,也是音乐展现其特有表现力的疆场。惜别那一场,婆媳二人一唱一和,构成一首无限缠绵悱恻的哀歌,闻者若有情,便不能不为之涕下沾襟。哀歌一体,本自古希腊悲剧,基督教中也有耶利米哀歌,用于受难节期间。巴洛克前期的意大利,又开始盛行起一种世俗的哀歌,既有独立的,也有应用于歌剧中的,多是表达弃妇的无处倾泄的哀怨。而Landi在这里,将人物一拆为二,一边是慈母,一边是娇妻,轮番悲号,感染力顿时也仿佛增强了一倍,对此,除了赞叹,忍住欲坠的泪水,还能如何?

死是永辞,对于这种连空气都要变质的场面,两个人的力量犹嫌不能胜任,于是来了一首三声部的牧歌,父,母,妻一同上阵,哭了个昏天黑地,夸张一点的说,足可绕梁三日。独立的牧歌多是郑卫之声,有唱爱情之甜蜜的,有抱怨爱情好事多磨的,也有哭诉爱情的结局之悲惨的。引入歌剧之后,却时时作为挽歌来使用,Monteverdi的千古绝唱L’incoronazione di Poppea中,哲学家塞涅卡的死亡场景,也是由一首凄婉的牧歌导出的。遗憾的是,世人对牧歌的兴趣自十七世纪中叶以后便转移到了别处,歌剧中引用牧歌,也仿佛昙花一现,才入场就退场了。

咏叹调在日后的歌剧中是当仁不让的第一要义,但在那个时代,还是相当粗糙的,从听觉角度判断,也不怎么优美。有研究者认为Monteverdi晚期两部歌剧,尤其是尤利西斯还乡记中,有许多咏叹调都是弟子们捉刀的,而宣叙调,则多是由他本人躬亲为之。这在后世,是不可想象的,反过来的情形却相当普遍,比如莫扎特的La Clemenza di Tito,宣叙调部分就很可能不是他本人的手笔。也许是表现力太差,Landi在他的作品中几乎将所有咏叹调都分配给不需要表情的角色,诸如人格化的“宗教”,天使之类,也包括掩饰着性情的圣人,都是一些神圣不可侵犯的对象,飘渺地,自在地浮动在太空之外,它们极度纯净,纯净得连属性都显得多余了,而它们的唯一属性就是自身。圣人以不近人情的乖张行为,以自己和亲人的痛苦为代价,所追求的,应该正是这种状态或境界吧。

既有正面,当然也少不了反面。魔鬼,魔鬼的眷属,还有两个顽劣的家奴,以笑料的形象出现,也算是调剂了天上的虚无缥缈和人间过剩的眼泪。作曲家为他们安排了众多油腔滑调的宣叙调,还有几首合唱。喜剧气氛的加入,非但不至扰乱原本严肃的秩序,反而使得整部作品更有声色。不知作曲家是如何把握这个天平的——两种本身不太和谐的因素结合在一起,稍出一点差池,就会弄巧成拙——总之结果很完美,在眼泪赚尽我所有的同情心之前,场面知趣地切换到了丑角们的身上,嬉笑怒骂几乎要反客为主了,马上又是笔锋一转,飞向上帝的国度。这种内在的平衡也是美妙的不可言说之处。只可惜在后来的发展中,喜剧成分被排斥了出去,再往后,自立门户,形成了独立的喜歌剧,几十年中,竟然压倒了有过无数次辉煌的正歌剧,成为主导力量,历史便是如此回环往复。

还有些历史上的特定场景,却是一去杳如黄鹤了。罗马歌剧自有它的特殊背景,罗马从中世纪初到1870年,在一千余年中,它在世人的心目中,不是普通的凡间城市,而是“上帝之城”,上帝之城的艺术品味,自然也有些与众不同处。佛罗伦萨,曼图亚,或威尼斯,竟相将希腊神话重新搬上舞台的时候,罗马的歌剧却属意于一位基督教的英雄,选他作为主人公,剧词中多处将圣人Alexius比作赫拉克勒斯,圣人与勇士有何共同之处呢?因为圣人是精神的勇士。

反宗教改革运动剥夺了教廷领内的女子从事音乐活动的权利,此后,至少在整个十七和十八世纪,罗马一直存在着一道非常特殊的风景,歌剧中,除了少数配角是男高音或男低音之外,其余角色,无论男女,一概用阉人歌手。而在其他地方,即使是十八世纪意大利正歌剧的全盛时代,阉人歌手一般只被用来应付男性的角色,女歌手从来就可以堂而皇之地“你方唱罢我登场”,教廷号令之不行,由此可见一斑。Il Sant’ Alessio既然诞生于那样的环境,在角色的配置上,就难免有一些独特的地方。圣人的形象,按照现代人的想法,多半是写成baritone或bass的,而以罗马的习俗换一个角度思考,则是非soprano castrato不能胜任。此剧初演之际,用了一大群阉人歌手,圣人,圣人之母,圣人之妻,天使,人格化名词,乃至家奴,无不是这些可怜的人以他们那摄人心魄的嗓音塑造而成的。设想1632年的某个夜晚,烛影摇曳中的一幕幕,真叫人有些毛骨悚然,将一时的欢乐寄托在他人一生的痛苦上,不仁之甚也!至少在这个问题上,时代很显然是进步了。

回复Comments

{commenttime}{commentauthor}

{CommentUrl}

{commentcontent}