今天是清明节,是祭奠已故亲人的日子。正好今天是农历的

今天是清明节,是祭奠已故亲人的日子。正好今天是农历的

我的父亲是个普通的不能再普通的农民了。他的优良品德和他应得到的待遇,形成了巨大的反差。这就是我要说的“父亲的三大矛盾”。

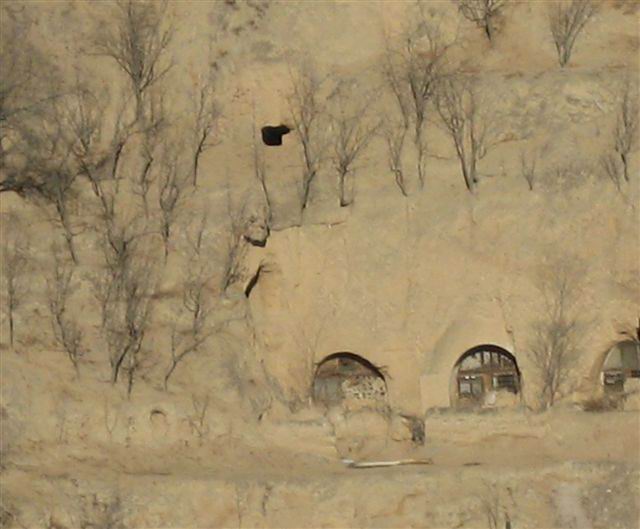

我家的这三孔土窑洞,就是父亲利用冬天挖凿成的。有了这三孔窑洞后,他的冬天也不闲着,要不给地里送羊粪和茅肥,要不就是帮助亲友们劳动(比如凿旱井、挖窑洞等)。实在没事干了,他就梳牛毛。到了冬末春初,耕牛换毛,父亲就拿一把大木梳,把牛身上的毛梳下来。牛是很乐意的,一动不动地站在那里,享受着父亲帮助它梳理换毛的舒服感觉。父亲白天出去梳牛毛,晚上在家里捻毛线。把牛毛捻成毛线,再编织成牛毛毯子。那可是我家珍贵的被褥了。这样的牛毛毯子,即使你在潮湿的地板上睡觉,只要铺上它,就能避潮湿,不会得风湿病的。所以,我上学时一直带着这样的牛毛毯,直至现在我还保存着我的这个传家之宝呢,就是到北京来,我也总是把它带在身边的,因为这是父亲留给我唯一的“遗产 ”。

我家的这三孔土窑洞,就是父亲利用冬天挖凿成的。有了这三孔窑洞后,他的冬天也不闲着,要不给地里送羊粪和茅肥,要不就是帮助亲友们劳动(比如凿旱井、挖窑洞等)。实在没事干了,他就梳牛毛。到了冬末春初,耕牛换毛,父亲就拿一把大木梳,把牛身上的毛梳下来。牛是很乐意的,一动不动地站在那里,享受着父亲帮助它梳理换毛的舒服感觉。父亲白天出去梳牛毛,晚上在家里捻毛线。把牛毛捻成毛线,再编织成牛毛毯子。那可是我家珍贵的被褥了。这样的牛毛毯子,即使你在潮湿的地板上睡觉,只要铺上它,就能避潮湿,不会得风湿病的。所以,我上学时一直带着这样的牛毛毯,直至现在我还保存着我的这个传家之宝呢,就是到北京来,我也总是把它带在身边的,因为这是父亲留给我唯一的“遗产 ”。

尽管父亲如此的能吃苦爱劳动,但日子却越过越贫穷。因为后来农村实行了集体化和后来的人民公社,土地都入了社,你再能吃苦肯卖力气,也只能是每天跟着集体上工,大家都是赚的一个劳动日的工分。而我家陆续添了不少弟弟妹妹,吃饭的人多,赚工分的人少,所以日子过的一天不如一天。别人家的窝窝头还能吃上纯谷子面的,而我家呢?一栲栳粗糠里搅进去

二是为人非常忠厚老实、品德高尚,但社会地位却最低。我的父亲,他一生没有骂过人,吵过架,不识扑克牌,不会赌博玩耍。亲戚邻居谁家有什么力气活需要帮忙,只要在对面的山头上吆喝一声,他就会放下自己的农活,二话不说去给人家卖力气,从来不会索取什么报酬;他也从来不会参与人们议论谁家的家长里短,更不可能议论国家大事和评论哪个官员腐败与否了。他最怕的是当官的了,我上完小生病了让他去学校给我请个假,他都不愿意去,他说:“我又不认识校长,不知道怎么说好呢”。村里哪怕是来了个公社的一般下乡干部,他都不愿意去接近,当然也没有那个下乡干部接见过他了。他在村里是政治地位最低的人了,只要是个干部,哪怕是生产队的一个小组长,都可以直接指挥他,叫他干这干那,他不会有丝毫的抵触情绪。

三是对集体财产比自己的孩子都亲、爱,因公殉职,却从来没有受过表扬。我的父亲是生产队的羊倌,因为他牧羊是一把手,他放牧的羊群,个个吃的膘肥体壮,产羔率和存活率很高。每年冬天母羊产下羊羔,直怕被羊群踩坏和受冻,总要把羊母子请到家里,和人一起居住两三个晚上。即使过年过节,也不例外。有年过春节,正好有两只母羊生产了,大小四个畜牲把干干净净迎新年的家里折腾了个乱七八糟、臭气熏天,母亲叫把它们关在另外一个空窑洞里,他都不让,怕那个窑洞不生火冻着羊羔。我们兄弟姐妹十人,他没有抱过谁,但经常可以看见他抱着羊羔“亲热”。对集体的财产,他就是这样的爱护,但他从来没有被评选为模范受过表扬奖励,他没有一点怨言,或者说他打心眼里就没有想过要叫谁承认他、表扬他,在他的头脑里,没有先进和落后的概念。62岁那年腊月28日,也就是除夕的前一天,他照常去放羊,掉在了一个三丈多深的水渠里,摔断了六根肋骨和锁骨,伤势很重,住院治疗无效,离我们而去。农民们是没有因公殉职待遇的,就在父亲下葬的那天,可能从来没有和父亲说过一句话的生产大队长,带着个花圈和30元“慰问金”,来到父亲的灵柩前点了几柱香以示悼念,这可能就是父亲一生中最大的、也是唯一的一次政治待遇罢了。

写到这里,我的喉咙哽塞,老泪纵横。我感到当年自己的无能,没有能够使我辛勤操劳了一生的父亲得到一丁点应该得到的享受,实在感到惭愧和内疚。父亲去世已经三十多年了,至今回忆起父亲来,我的心在滴血!

敬爱的父亲,永远活在我的心中!

回复Comments

{commenttime}{commentauthor}

{CommentUrl}

{commentcontent}