与塞尚偏重理性分析的创作方式不同,凡·高的画有着一种强烈的情绪化色彩。对他而言,艺术是一种纯个人化的表现方式,他把自己的情感作为艺术创作的动力,在这种内在感受的驱动下,他使作品中的自然与人物产生了令人难忘的"表情"和不安定的感觉。凡·高的人生经历与他的艺术一样富于传奇色彩。他的生活以及艺术生涯都很短暂,大约在27岁的时候,他才决定成为一位画家。在此之前,他做过画店职员和商行的经纪人以及传教士。凡·高热情,执著,而且非常敏感。当他决定投身艺术道路之后,他很快就在这个领域中表现一种类似宗教的激情。他在1880年写道:"尝试着去理解伟大的艺术大师在他们的杰作中告诉我们的走向上帝的真正含义。"这种激情一直牵动着凡·高,使他全身心地通过艺术去完成自我精神上的提升。

凡·高虽然是一个荷兰人,但是他艺术上的成熟期是在法国度过的。在赴法国之前,凡·高的绘画明显受荷兰画派的画家以及米勒的影响。在这个时期,凡·高的眼光是现实主义的,他用一种阴郁的色彩以及稍加变形的形体来表现他对社会下层人的同情。这一点在他早期的作品《吃土豆的人》表现得很明显。1886年的巴黎之行是凡·高艺术思想的转折点。在巴黎,凡·高最先接触了印象主义与新印象主义的艺术观点,并从中认识了色彩的价值。这使他改变了早期绘画中那种阴郁的色调。但是,凡·高很快就对印象主义的艺术观产生了抵触,因为他需要的是一种能够表达自己内心感受的绘画方法,而不是束缚在自然印象上的被动描绘。不过,凡·高在巴黎期间还是从德拉克洛瓦的艺术思想以及当时风靡法国的日本版画中找到了令他激动的养料。德拉克洛瓦惯用的鲜明而强烈的色彩以及自由奔放的笔触给他以直接的启示,他曾经说过德拉克洛瓦"头脑里有太阳,心中有风暴",让"我们感觉到物的生命、表情和运动"。而另一方面,凡·高民从日本版画中获取了大量有价值的要素,他从中发现了因一种简化而产生的单纯性,对纯色的使用以及通过形象的变形而产生的表现力。他在给弟弟提奥的信中谈到葛饰北斋的版画时说:"当你在你的信中说'波浪是爪子,船给波浪抓住'的时候,你会感到恐怖。但如果你把色彩画得真实,把素描画得真实,就不会给你那样的感觉。"凡·高从德拉克洛瓦浪漫主义的激情以及日本版画的表现力中,逐渐明确了自己的艺术方向。

1888年,凡·高前往法国南部的阿尔去实践他的思想,在那里一直待到他于1890年自杀身亡。他在这个时期写给提奥的信中曾表示:"在我的眼睛里真正的画家是那些人,他们画多种东西,不是照事物表面的样子……而是照他们感觉到的样子。"在这个时期,凡·高内心的力量已经不可遏制地喷涌而出,这种力量时常使他处于一种亢奋的状态。他在1888年给提奥的信中写道:"我经常神志不清,意识不到自我,画面就像梦幻一样冲我而来。"在这种创作欲望的驱使下,凡·高作品中的形象已经从古典主义的表现描摹中解放出来,产生了一种本质的变化。他画肖像,风景,画光芒四射的太阳与身边那些最卑微的事物,无论什么事物都被他赋予了强烈的感情。他曾经说过:"艺术,就是被人加到自然中的,而这自然是他解放出来的……我在全部自然中,例如在树木中,见到表情,甚至见到心灵。我曾经试图把放到人像中的感觉同样放进风景里去,那好似痉挛着热情地伸到地里的树根和被狂风鼓动欲解放而去的情态。"我们在凡·高写给弟弟的信中,经常会看到他用"运动,表情,心灵,生命"等词汇来描述他想表现的那个"自然"。在这个时期,他从德拉克洛瓦作品中所感受到的强烈的情感,奔放的笔触,以及日本版画家所运用的单纯而明亮的色彩、主观的变形效果都逐渐转化为他内心的一种不断涌动的激流,他将自己的情感与这些表现方式合而为一,并且更加强烈地表达出来。

虽然凡·高在创作作品的时候都是坚持对景写生,但是由于在内心激情的强烈驱使下,他的绘画速度相当快,所以我们在他的作品中很少看见细节的表现,而主要看到他对形象特征的总体把握,以及较为单纯的色彩与独特的笔触。尤其是他的笔触,呈现一种断断续续的弯曲的线条效果,本身就具有一种流动的感觉。他用这种笔触来表达自己的感受与思考,他说:"当情感强烈时,画画就不考虑画法了……画中的笔触就像演说或书写中的单词一样,一连串地循着秩序出现。"在这种方式中产生的形象,不论是向日葵、柏树、教学,还是肖像等等,都呈现出一种类似火焰升腾或者漩涡般的效果,他运用具有运动感的造型与笔触画面变得不安定,并具有了情绪化的因素。这就是为什么我们在凡·高的作品中看到某些无生命的物体有了一种运动感的原因。像他的作品《星空》就是如此,寂静的夜空在他的笔下充满了一种躁动而诡异的情绪,他借此成功地把观众引导到他的情感世界中。

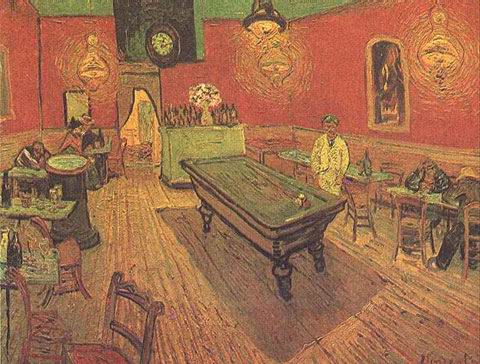

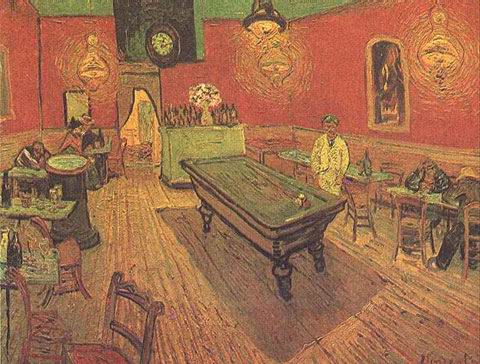

凡·高作品中给人留下深刻印象的除了他画面中的那些形象之外,色彩也是一个重要的方面。有人曾经用"色彩画家"这样的说法来评价他。凡·高把19世纪德拉克洛瓦以及印象主义画家所强调的色彩解放向前推进了一大步。凡·高在色彩领域的突破在于他已经开始比较明确地意识到色彩与内在感受之间的关系,也就是说他画面中的色彩主要不是为了表现物象的视觉特征,而是为了突出色彩所具有的暗示力量。他试图通过提高色彩的强度、明度以及对互补色的运用来唤起人们的内在情感。我们从他反复表现的题材《向日葵》中可以很清楚地体会到运用高纯度的色彩所产生的视觉冲击力。画面上的向日葵表现出一种强烈的固有色的特征,明亮的柠檬黄、中黄、橙黄的运用令画面有一种特别灿烂的感觉。除了运用纯度较高的色彩之外,凡·高也通过对互补色的运用来传达情感。19世纪的学院主义画家们都把补色视为一个难以控制的禁区,因为不恰当地运动补色会使他们所追求的和谐感丧失殆尽。凡·高从德拉克洛瓦以及新印象主义画家修拉那里看到了他们对补色的巧妙运用,于是,他在这个基础上展开了自己的思考。但他使用补色的时候不是像前述两位画家好样小心翼翼,而是不涂大抹。他发现对补色的合理运用在某种情况下会使色彩显得更突出。凡·高说过:"一张在深蓝色的底子上画着的向日葵好像包围在圣光圈里。每一物是用底层的补色包围着,它从这背景凸出来。"不过,凡·高对补色的运用,并不都是为了和谐与突出,有时候他甚至追求相反的效果——故意将对比强烈的补色并置在一起,利用它们所产生的不和谐感来传达情感。在他著名作品《夜咖啡馆》中,大面积的红色和绿色的运用使画面产生了强烈的压抑感。他曾经详细地谈论过自己的这幅作品,他说:"我在《夜咖啡馆》里用红色与绿色来表现人类的可怕的情调,这些色彩不是呆板地按照现实主义的立场的要求,是眼睛的欺骗者,而是一种富于暗示力的色彩,它们表现出人类通过柔和的粉红色、血红色、深红的酒色和一种甜蜜的绿色、委罗奈斯绿相对照来达到这一目的。这一切表现出一种火热的地狱气氛、惨白的苦痛、黑暗,压制着昏昏欲睡的人们。"

图片如下:

图片如下:

凡·高虽然是一个荷兰人,但是他艺术上的成熟期是在法国度过的。在赴法国之前,凡·高的绘画明显受荷兰画派的画家以及米勒的影响。在这个时期,凡·高的眼光是现实主义的,他用一种阴郁的色彩以及稍加变形的形体来表现他对社会下层人的同情。这一点在他早期的作品《吃土豆的人》表现得很明显。1886年的巴黎之行是凡·高艺术思想的转折点。在巴黎,凡·高最先接触了印象主义与新印象主义的艺术观点,并从中认识了色彩的价值。这使他改变了早期绘画中那种阴郁的色调。但是,凡·高很快就对印象主义的艺术观产生了抵触,因为他需要的是一种能够表达自己内心感受的绘画方法,而不是束缚在自然印象上的被动描绘。不过,凡·高在巴黎期间还是从德拉克洛瓦的艺术思想以及当时风靡法国的日本版画中找到了令他激动的养料。德拉克洛瓦惯用的鲜明而强烈的色彩以及自由奔放的笔触给他以直接的启示,他曾经说过德拉克洛瓦"头脑里有太阳,心中有风暴",让"我们感觉到物的生命、表情和运动"。而另一方面,凡·高民从日本版画中获取了大量有价值的要素,他从中发现了因一种简化而产生的单纯性,对纯色的使用以及通过形象的变形而产生的表现力。他在给弟弟提奥的信中谈到葛饰北斋的版画时说:"当你在你的信中说'波浪是爪子,船给波浪抓住'的时候,你会感到恐怖。但如果你把色彩画得真实,把素描画得真实,就不会给你那样的感觉。"凡·高从德拉克洛瓦浪漫主义的激情以及日本版画的表现力中,逐渐明确了自己的艺术方向。

1888年,凡·高前往法国南部的阿尔去实践他的思想,在那里一直待到他于1890年自杀身亡。他在这个时期写给提奥的信中曾表示:"在我的眼睛里真正的画家是那些人,他们画多种东西,不是照事物表面的样子……而是照他们感觉到的样子。"在这个时期,凡·高内心的力量已经不可遏制地喷涌而出,这种力量时常使他处于一种亢奋的状态。他在1888年给提奥的信中写道:"我经常神志不清,意识不到自我,画面就像梦幻一样冲我而来。"在这种创作欲望的驱使下,凡·高作品中的形象已经从古典主义的表现描摹中解放出来,产生了一种本质的变化。他画肖像,风景,画光芒四射的太阳与身边那些最卑微的事物,无论什么事物都被他赋予了强烈的感情。他曾经说过:"艺术,就是被人加到自然中的,而这自然是他解放出来的……我在全部自然中,例如在树木中,见到表情,甚至见到心灵。我曾经试图把放到人像中的感觉同样放进风景里去,那好似痉挛着热情地伸到地里的树根和被狂风鼓动欲解放而去的情态。"我们在凡·高写给弟弟的信中,经常会看到他用"运动,表情,心灵,生命"等词汇来描述他想表现的那个"自然"。在这个时期,他从德拉克洛瓦作品中所感受到的强烈的情感,奔放的笔触,以及日本版画家所运用的单纯而明亮的色彩、主观的变形效果都逐渐转化为他内心的一种不断涌动的激流,他将自己的情感与这些表现方式合而为一,并且更加强烈地表达出来。

虽然凡·高在创作作品的时候都是坚持对景写生,但是由于在内心激情的强烈驱使下,他的绘画速度相当快,所以我们在他的作品中很少看见细节的表现,而主要看到他对形象特征的总体把握,以及较为单纯的色彩与独特的笔触。尤其是他的笔触,呈现一种断断续续的弯曲的线条效果,本身就具有一种流动的感觉。他用这种笔触来表达自己的感受与思考,他说:"当情感强烈时,画画就不考虑画法了……画中的笔触就像演说或书写中的单词一样,一连串地循着秩序出现。"在这种方式中产生的形象,不论是向日葵、柏树、教学,还是肖像等等,都呈现出一种类似火焰升腾或者漩涡般的效果,他运用具有运动感的造型与笔触画面变得不安定,并具有了情绪化的因素。这就是为什么我们在凡·高的作品中看到某些无生命的物体有了一种运动感的原因。像他的作品《星空》就是如此,寂静的夜空在他的笔下充满了一种躁动而诡异的情绪,他借此成功地把观众引导到他的情感世界中。

凡·高作品中给人留下深刻印象的除了他画面中的那些形象之外,色彩也是一个重要的方面。有人曾经用"色彩画家"这样的说法来评价他。凡·高把19世纪德拉克洛瓦以及印象主义画家所强调的色彩解放向前推进了一大步。凡·高在色彩领域的突破在于他已经开始比较明确地意识到色彩与内在感受之间的关系,也就是说他画面中的色彩主要不是为了表现物象的视觉特征,而是为了突出色彩所具有的暗示力量。他试图通过提高色彩的强度、明度以及对互补色的运用来唤起人们的内在情感。我们从他反复表现的题材《向日葵》中可以很清楚地体会到运用高纯度的色彩所产生的视觉冲击力。画面上的向日葵表现出一种强烈的固有色的特征,明亮的柠檬黄、中黄、橙黄的运用令画面有一种特别灿烂的感觉。除了运用纯度较高的色彩之外,凡·高也通过对互补色的运用来传达情感。19世纪的学院主义画家们都把补色视为一个难以控制的禁区,因为不恰当地运动补色会使他们所追求的和谐感丧失殆尽。凡·高从德拉克洛瓦以及新印象主义画家修拉那里看到了他们对补色的巧妙运用,于是,他在这个基础上展开了自己的思考。但他使用补色的时候不是像前述两位画家好样小心翼翼,而是不涂大抹。他发现对补色的合理运用在某种情况下会使色彩显得更突出。凡·高说过:"一张在深蓝色的底子上画着的向日葵好像包围在圣光圈里。每一物是用底层的补色包围着,它从这背景凸出来。"不过,凡·高对补色的运用,并不都是为了和谐与突出,有时候他甚至追求相反的效果——故意将对比强烈的补色并置在一起,利用它们所产生的不和谐感来传达情感。在他著名作品《夜咖啡馆》中,大面积的红色和绿色的运用使画面产生了强烈的压抑感。他曾经详细地谈论过自己的这幅作品,他说:"我在《夜咖啡馆》里用红色与绿色来表现人类的可怕的情调,这些色彩不是呆板地按照现实主义的立场的要求,是眼睛的欺骗者,而是一种富于暗示力的色彩,它们表现出人类通过柔和的粉红色、血红色、深红的酒色和一种甜蜜的绿色、委罗奈斯绿相对照来达到这一目的。这一切表现出一种火热的地狱气氛、惨白的苦痛、黑暗,压制着昏昏欲睡的人们。"

图片如下:

图片如下:

回复Comments

{commenttime}{commentauthor}

{CommentUrl}

{commentcontent}